学び満載、ビジネスに役立つ「映画8選」(伊藤弘了氏)

特集企画Date: 2025.03.21

構成:秋山真由美

撮影:加々美義人

編集:プレジデント社

|

映画研究者・批評家 伊藤 弘了氏(いとう・ひろのり) 熊本大学大学院人文社会科学研究部准教授。 1988年、愛知県豊橋市出身。慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、京都大学大学院人間・環境学研究科に進学。関西大学、同志社大学、甲南大学非常勤講師を経て、現職。 多いときは、年間300本の映画を鑑賞する。小津安二郎を研究する傍ら、広く映画をテーマにした講演や執筆を行っている。著書に『仕事と人生に効く教養としての映画』(PHP研究所)がある。 |

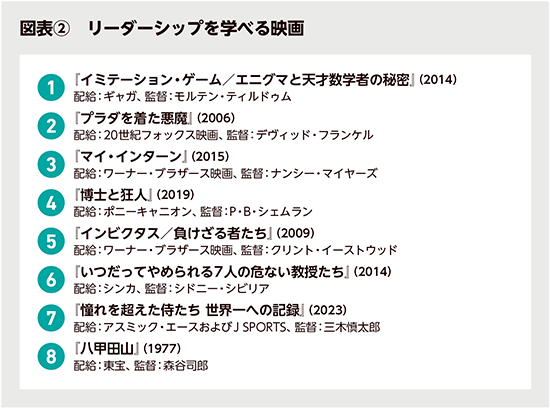

人間、大きなことをするとき、一人の力には限界があります。ミッションにはチームが必要であり、そこには必ずリーダーが存在します。自分が目指すべきリーダーの姿がわからないときは、映画の中に“理想のリーダー像”を見出してみるのはいかがでしょうか。古今東西、数多くの映画で、さまざまなタイプのリーダーが描かれてきました。

もし、映画の中に理想のリーダー像を見出すことができれば、現実社会で悩んだり、迷ったりしたときに「あの人だったら、こんなときにどうするだろうか」と、解決の手掛かりにすることができるのではないでしょうか。

~登場するリーダーたちと自分を相対化してみる

これから紹介するのは、年代や職業こそバラバラですが、素晴らしいリーダーが登場する映画8本です。これらの映画を観れば、理想とするロールモデルが見つかり、苦境に立たされたときの指針や、チームを成功に導くためのヒントが得られるかもしれません。

1つ目は、『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』(2014)です。この作品は、第二次世界大戦時、ドイツ軍が世界に誇った「暗号機エニグマ」の解析に成功し、連合国軍に勝機をもたらしたイギリスの数学者アラン・チューリングの人生を描いたもの。偏屈で他人を寄せ付けなかったチューリングは最初、決してリーダーに向いているとはいえませんでした。しかし、暗号解読のために力が必要だと思ったメンバーは、コミュニケーションや管理業務など、彼に足りない部分をサポートするようになっていきます。徐々に仲間を受け入れ、力を借りながら成長していくチューリングの姿からは多くのことを学べるはずです。

2つ目は、『プラダを着た悪魔』(2006)。これは、一流ファッション誌の編集部で働くことになった女性が悪魔のような上司に振り回されながらも奮闘する姿を描いた作品。上映当時は働く女性たちの共感を集めて大ヒットしましたが、横暴で理不尽な上司の言動はもはや現代では通用しません。自分がそういう振る舞いをしていないか、相対化するきっかけにしてみてください。

一方、本作の姉妹編ともいえる『マイ・インターン』(2015)では、30歳の女性起業家がシニア・インターンとして採用された70歳のアシスタントとの出会いを機に成長していく姿が描かれます。普段は聞き役に徹し、必要な場面で背中を押すというシニア・インターンの絶妙な距離感は、年齢差のある職員と学生などの関係においても手本になるのではないでしょうか。

4つ目は、2019年に上映された『博士と狂人』。完成までに70年もの歳月を費やした、「オックスフォード英語大辞典」の編纂に生涯を捧げたジェームズ・マレー博士と、謎の協力者ウィリアム・マイナーの知られざる友情と苦悩を描いた作品です。実は、協力者のマイナーは犯罪者でした。しかし、マレー博士はその事実を知っても態度を変えることなく、むしろ最後までマイナーを守ろうとします。チームに貢献してくれたメンバーに対して正当に評価を行い、感謝の意を伝えるリーダーとしての振る舞いが胸を打ちます。

~共感を生む思考と行動。部下の活かし方を学ぶ

5つ目は、『インビクタス/負けざる者たち』(2009)です。27年間もの投獄の後、黒人初の南アフリカ共和国大統領となったネルソン・マンデラが、人種の隔たりなく国民を団結させるため、ラグビー代表チームのW杯優勝を目指す物語。ラグビーチームのキャプテンは、彼の生き様や言葉に深い感銘を受け、諦めかけていた夢を実現することを決心します。相手の立場に寄り添い、共感を示すことはチームを率いるうえでも大切だと気付くことができるはずです。

6つ目は、『いつだってやめられる7人の危ない教授たち』(2014)。博士号を持っているのに定職に就けない7人が、それぞれの能力を結集させて、合法ドラッグでひと儲けしようとするコメディです。自尊心をくすぐる声がけで主人公が仲間を集めていく過程や、彼らを助けるために自ら犠牲になる姿は一見の価値があります。

7つ目の『憧れを超えた侍たち世界一への記録』(2023)は、WBCで日本が優勝するまでを追ったドキュメンタリー映画です。「憧れるのをやめましょう」と周囲を鼓舞した大谷翔平選手、精神的な支えとして若手を指導するダルビッシュ有選手など、役割を見つけてチームに貢献しようとする選手たちの姿が印象的。何より「世界一になる」という目標を設定し、それを達成するために選手を信じ、主体性に任せた栗山英樹監督のリーダーシップは必見でしょう。

最後に紹介する『八甲田山』(1977)は、2つの隊を率いるそれぞれのリーダーが非常に対照的な映画です。日露戦争前夜、徳島大尉率いる弘前第三十一連隊は不利な条件にもかかわらず、結果的に八甲田山の雪中行軍を成功させます。対して、神田大尉率いる青森第五連隊は、上司である山田少佐が加わったことにより指揮命令系統が曖昧になり、大混乱に陥ります。それが重要な局面での判断ミスや失敗につながるなど、組織やリーダーが直面する課題への普遍的な教訓が詰まっています。

~働き方を見つめなおし視野を広げるきっかけに

今回はリーダーシップに注目して映画を選びましたが、どんな作品からでも、自分の生き方や働き方、振る舞いを見つめなおすヒントが得られるはずです。また、描かれている時代背景や文化、歴史について知れば、視野を広げ、教養を深めることにもつながるでしょう。

例えば、前述した『イミテーション・ゲーム』の主人公は同性愛者ゆえの生きづらさを抱え、過酷な運命を辿ります。それは当時、同性愛行為が違法だったためであり、現代に生きていれば結末はまた違ったものになっていたかもしれません。登場人物に思いを馳はせることで、共感力や想像力が養われるでしょう。

映画を意識的に観ることは、人生の質を向上させます。周りに映画館がなければ、始めはスマホ鑑賞でOK。何を観ればいいかわからない人は、信頼できる人に好きな映画を聞いてみるのがおすすめです。そして、映画を観たときに効果的なのが「鑑賞記録」をつけること(図表①参照)。何を観て、どう感じたか、思い出す手掛かりになるはずです。その積み重ねを通して、自分だけの映画史や判断基準ができ上がっていきます。人生の1本が見つかれば、会話のタネにもなりますし、いざというときの心の支えになってくれるでしょう。

同テーマの記事はこちら

○ ニュートン「運動3原則」で生産性アップ:野本麻紀

○ 歴史に見るマネジメントの「成功条件」:増田賢作