歴史に見るマネジメントの「成功条件」(増田賢作氏)

特集企画Date: 2025.03.21

構成:田之上 信

撮影:森本真哉

編集:プレジデント社

|

経営コンサルタント 増田 賢作氏(ますだ・けんさく) 歴史通の経営コンサルタント。 小宮コンサルタンツ 国語の授業で司馬遼太郎『最後の将軍』(文春文庫)をすすめられたことをきっかけに、歴史書を読みあさるようになった。現在は経営コンサルタントとして、歴史を活かしたアドバイスを多数実践。著書に『リーダーは日本史に学べ 武将に学ぶマネジメントの本質34』(ダイヤモンド社)がある。 |

組織のリーダーが抱えるさまざまな悩みや課題―。それらを解決するヒントが「歴史」にはあります。遠い過去の出来事が、現代の複雑な問題にどのように役に立つのかと、疑問に思うかもしれません。かつての私がそうでした。しかし、経営コンサルタントとして経営者や管理職の話を聞いていると、その悩みや課題の多くは、歴史上の偉人たちが抱えていたものと同じだと気付いたのです。

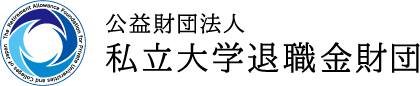

歴史は年号、人物名、事件名などを暗記するだけでは、テスト以外の場面では、なかなか役に立ちません。偉人たちの出来事をストーリーとして学んでこそ、成功するマネジメントの“本質”を捉えることができます。

~家臣の長所を見抜き勢力拡大した徳川家康

大躍進を遂げた戦国武将や、現 代日本の基礎を築いた明治維新の志士たち。彼らの資質や振る舞いから、組織を強くするリーダーには次の3つが必要だと考えます。

・ 部下の強み・長所を活かす姿勢

・ 高い志

・ 勤労さ、勤勉さ

まず、部下の強み・長所を活かして、波乱万丈の戦国時代を生き抜いた2人の武将をご紹介しましょう。1人目は、260年という長きにわたる江戸幕府の基礎をつくりあげた徳川家康です。彼の人生はまさに波乱万丈。幼少期に人質となり、織田信長や豊臣秀吉に従属しながらも、少しずつ勢力を築き上げました。その中で培われた彼のマネジメント能力の1つが、「部下の強み・長所を活かす」ことです。家康は「人にはそれぞれ長所があるので、自分の先入観を捨てて、ただ長所を活かすべきである」との言葉も残しています。

戦国時代には元々仕えていた家臣と、戦で負けて新たに加わった家臣との間で対立が発生することが多くありました。しかし、家康の場合はそうしたもめごとの形跡がほとんどありません。人の長所を活かすことを重視していたからです。

そのもっとも典型的な例が、武田家との関係でしょう。家康は武田信玄が率いる武田家に対して、死ぬまで苦手意識があったといいます。なぜなら最晩年の大坂の陣で、家康を危機に陥れた真田幸村も元武田家臣だったからです。しかし、1582年に武田家が滅びたとき、家康は自分を苦しめてきた武田家の家臣を自軍に取り込みました。そして彼らを差別するのではなく、それぞれの長所・強みを見極め適材適所に配置します。実際、武田家を抱えてからの家康は、戦の勝率が上がっているのです。

戦国武将の北条氏綱(北条早雲の子)も、部下の強み・長所を活かして力をつけた1人。「その人の長所を活かして、短所には目をつむる。どんな人でも、その人の長所を活かしてこそ、名将というものである」と遺言を残しています。

戦国武将にはこうした言葉を残している人が少なくありません。その理由の1つは、戦国時代がまさに生きるか死ぬかの時代だったからです。現代であれば、部下を「使えないやつだ」といって軽視しても、リーダーが死ぬことはありませんし、会社が倒産することもありません。しかし、戦国時代は一人ひとりの強みを活かして総力戦で臨まないと勝てない、つまり死ぬという切実さがあったのです。ビジネスにおいても、人材の有効活用が成功のカギを握ります。例えば、新入社員が職場の環境に馴染むには時間がかかるもの。そんなとき、管理職が周囲とコミュニケーションを取れるような仕組みをつくることで組織の一体感は強くなるはずです。また、深刻な人材不足の現代では、リーダーが部下の適性を見極め、それぞれの強み・長所を活かせる組織やプロジェクトに配置することがビジネスの成功につながるでしょう。

~まずは自分が実践!時代を牽引した吉田松陰

次に“高い志”を持った歴史上の偉人として、私が尊敬する1人が幕末の吉田松陰です。彼は「松下村塾」という塾を主宰し、明治維新で活躍した志士たちに大きな影響を与えました。彼が教室で教えたのは、歴史や海外から多くのことを学び、強靭な国にならねばならぬというもの。このままでは外国に侵略されるという意識を、当時の若者たちに強く植え付けたのです。

松陰自身は29歳の若さで亡くなります。しかし彼の教えは高杉晋作など、倒幕に尽力した藩士に受け継がれ、明治時代に活躍した伊藤博文や山縣有朋のようなリーダーを育てました。なぜ松陰は鎖国で内向き志向だった志士の意識を変え、次代を牽引する躍進者を育てることができたのでしょうか。それは、彼自身が“実践者”だったことが大きいと思います。

例えば、彼はペリーが来航したときに黒船に乗せてくれないかと交渉しました。なぜなら日本を強くするために、まずは自分自身が米国に渡り勉強しなければならないと考えたからです。上から目線で教育するだけではなく、彼自身が挑戦する姿勢に、当時の若者たちは強く感化されたのでしょう。

現代のマネジメントにも、この松陰の取り組みは活かすことができます。部下に指示を出すだけでなく、まずは自らが行動し、ビジョンやミッションを伝える。そうすれば、考えは自然と伝わり、チームは自発的についてくるはずです。

~勤労・勤勉の教えで農村復興した二宮尊徳

薪を背負って本を読む金次郎像で有名な二宮尊徳は、“勤労・勤勉”で知られる1人。

彼は「報徳仕法」と称される独自の農法・農村改良法で、荒廃したおよそ600村を復興させました。生産性をアップするには“勤労・勤勉”が必要だと説き、村民の生活を一変することに成功したのです。彼の教えは、現代に至るまで多くの経営者や政治家に影響を与えています。

例えば、トヨタグループの創始者である豊田佐吉は、二宮尊徳の教えに準拠し会社を大きくさせました。

二宮尊徳に限らず、勤労・勤勉に励むことなく躍進した歴史上の人物はいないでしょう。織田信長も、夜明け前に起きていたという記録が残っています。現代のリーダーも同じ。企業のトップや優秀な管理職ほど、合間をぬって自己研鑽しています。就寝前の30分や通勤電車の中での時間を有効活用するなど、日頃の生活に学習習慣をつくることが大切でしょう。

リーダーとして成功する条件は、まず高い志を示すとともに、メンバーが力を最大限に発揮できるように適材適所を見極めること。さらに自身が勤労・勤勉の姿勢で率先して取り組むことによって、より良い成果を生み出すことができるはずです。

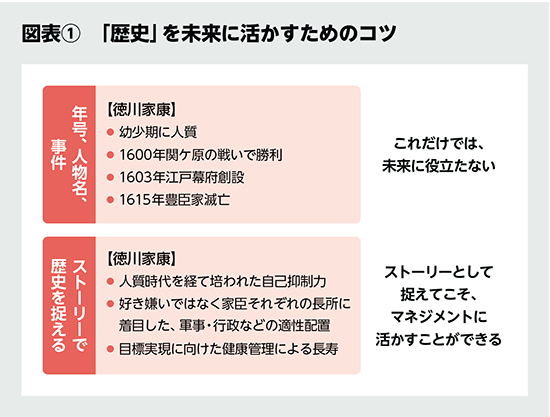

ここまで見てきたように、リーダーが「歴史」から得られるものは多々あります。少しでも興味を持った方は、ぜひ手軽な漫画やテレビドラマから歴史学を学んでみませんか。

同テーマの記事はこちら

○ ニュートン「運動3原則」で生産性アップ:野本麻紀

○ 学び満載、ビジネスに役立つ「映画8選」:伊藤弘了