ニュートン「運動3法則」で生産性アップ(野本麻紀氏)

特集企画Date: 2025.03.21

構成:秋山真由美

撮影:神出 暁

編集:プレジデント社

|

物理学ユーチューバー 野本 麻紀氏(のもと・まき) 慶應義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了。 大学卒業後、富士フイルム株式会社で研究開発に携わる。2018年に同社を退職し、株式会社ビンロージを設立。現在はYouTubeチャンネル「のもと物理愛 |

「あらゆる自然現象や宇宙を支配する原理を一つひとつ解き明かし、普遍的な法則にまとめているのが物理学です。私たちをとりまく物質のほとんどすべてが、何百年という時をかけ、数多くの物理学者によって見出された法則に従って成り立っています。なかでもアイザック・ニュートンが確立した「ニュートン力学」は、物理学の金字塔といわれています。

ニュートン力学は、次の4つの法則から構成されています。

1. 慣性の法則

2. 運動の法則(運動方程式)

3. 作用・反作用の法則

4. 万有引力の法則

このうち1~3が「運動3法則」です。万有引力の法則も含め、いずれも自然界の原理を解明するだけでなく、私たちの日常生活や仕事においてさまざまなヒントを与えてくれます。それでは、1つずつ見ていきましょう。

1つ目の「慣性の法則」とは、運動の向きや速さを維持しようとすない限り、止まっている物体は静止し続け、動いている物体は等速直線運動を保とうとする性質を持っています。

これを私たちの行動に当てはめてみると、“惰性”とも言い換えられます。例えば、「ポテトチップスを食べ始めたら止まらなくなってしまった」「スマホを見続けてしまった」なんてことは誰しも経験があるのではないでしょうか。慣性の法則によれば、動き続けているものを止めるためには外から大きな力を加える必要があります。つまり、夢中で食べていたポテトチップスを断つためには強力な意志が必要なのです。

逆に、止まっているものを動かそうとするときにも大きな力が必要となります。慣れ親しんだ職場から転職するなど、いわば安全領域から抜け出して現状を変えようとするときにはものすごく重い負荷がかかります。ただ、その力を受けて、いったん動き出してしまえば、その先は「慣性の法則」に従って苦もなく動き続けることができます。そのことを覚えておけば、はじめの一歩を踏み出しやすくなるのではないでしょうか。

~予定を先に入れて見合う質量の自分に

2つ目の「運動の法則(運動方程式)」は、物質の加速度は与えられた力の大きさに比例して変化するというもの。

F(力)=m(質量)×a(加速度)

という数式で表されますが、面白いのは、式を変形して

m(質量)=F(力)/a(加速度)

とすると、「質量の定義」になることです。同じ力をかけたときに、すぐ動くものは軽くて、なかなか動かないものは重い。つまり「動きにくいものは重い」ということになります。

例えば、大きな仕事を任されたときなど、自分には荷が重いかもしれないと考えて、行動すること躊躇してしまうことがあります。そんなときは、「運動の法則」の視点を取り入れて、先に予定を入れてしまうことをおすすめします。大きな仕事を打診されたら「やります」と即答する、新しい勉強をしようと思ったらまず講座を申し込む、というように、悩む前にやることを決めてしまうのです。すると、否が応でも動かざるを得なくなります。そうやってとにかく予定をこなしていくうちに、見合う質量の自分になっていくはずです。

行動できないという場合は、エネルギーをためている状態なのかもしれません。アインシュタインが導いた有名な方程式

「E(エネルギー)=m(質量)×c²(光速の二乗)」

が示したように、質量はエネルギーと等価です。重い自分が動き出したときには、ものすごいパワーを発揮できるはず。じっとしている時間もムダではないと思うようにしましょう。

~部下と自らの態度は表裏一体に働く

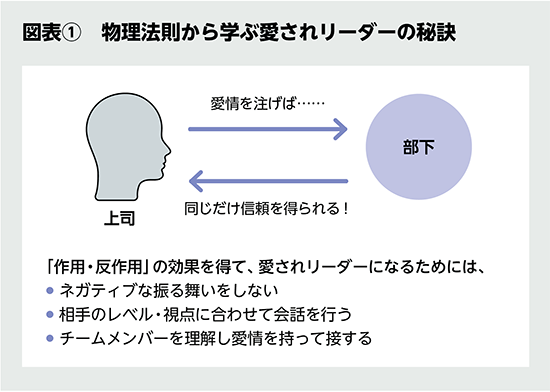

3つ目の「作用・反作用の法則」は、物体に力を加えたとき、必ずその反対方向に押し返す力が発生するというものです。例えば、物体Aが物体Bに力を加えたとき、必ず同時に物体Bからも同じ強さの力が物体Aに返ってきます。このように、2つの物体間には相互に力が働いています。これは「相互作用」とも呼ばれますが、このメカニズムは人間関係にも当てはまるのではないでしょうか。

例えば、部下が思い通りに動いてくれないときに、リーダーがネガティブな態度をとれば、その雰囲気や感情はそのまま自分に返ってくるでしょう。信頼され、愛される上司を目指すには、まず自分が部下を愛することが重要でしょう(図表①参照)。

最後は、「万有引力の法則」です。これは「すべての物体は互いに引き合い、その大きさはそれぞれの質量に比例し、その距離の2乗に反比例する」という法則です。物体との距離が遠いほど力は弱くなり、近いほど強く働くというもの。この法則を職場環境に当てはめると、よく一緒にいてコミュニケーションを取るほどチームや組織に一体感が生まれ、強い結束力を発揮することができるようになるといえます。

~ベクトルを合わせチームの力を最大化

ニュートン力学が樹立され、目標地点に大砲の砲弾を着弾させるためには、どのような条件で発砲すればよいかがわかるようになりました。私たちの人生においても、「本当は何がしたいのか」「どんな未来にしたいのか」を明確にすればするほど、ではどうしたらいいかと考え行動が伴い、実現に近づくのではないでしょうか。

組織のリーダーであれば、目指すビジョンを明確にし、部署で共有することが大事でしょう。メンバー一人ひとりの持っている力を最大化するためには、ベクトル(方向)を合わせることが大切です。ベクトルが揃わなければ、力が打ち消しあって小さくなります。リーダーが掲げたビジョンにメンバーが共感し、現在地とゴールまでのギャップを理解できていれば、どうやったらそこに辿り着けるか考えて動けるようになります。

この世界には物理法則に従わないものなど何一つなく、誰しもがその法則に逆らうことはできません。何か物事を成し遂げようと思ったら、法則に抗うのではなく、コントロール“できる”ものの中で工夫していくことが重要なのです。

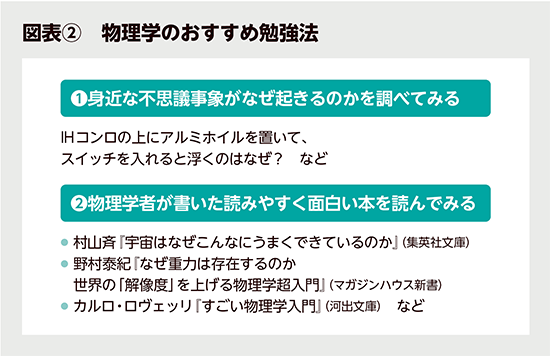

物理を学ぶことで身につく、わからないことに対して問いを立てる力、思考を理論的に組み立てていく力は、どの業界・業種であっても必要な力でしょう。さらに物理学は、物事を考えたり、自分自身を見つめなおしたりする際に、多角的な視点やヒントを与えてくれます。加えて、身近に起きている自然界の法則を学ぶことで、普段見過ごしがちな“世界の美しさ”に改めて気付くことができるでしょう。

皆さんにとっても、物理を知ることが日々を前向きに生きるパワーになったらうれしいです。

同テーマの記事はこちら

○ 歴史に見るマネジメントの「成功条件」:増田賢作

○ 学び満載、ビジネスに役立つ「映画8選」:伊藤弘了