人工知能に勝つ「地頭力」の鍛え方

私たちは仕事で問題にぶつかると、あらゆる手段を尽くして最善策を導き出すことが要求されます。そのときに活きるのは「知識量」ではなく、いかにして問題を解決するかという「地頭力」(じあたまりょく)です。とっさの問題にも冷静に対処できる地頭力を身につけるには、普段からどんなことに気をつけていればいいのでしょうか。

構成:田ノ上信

撮影:石橋素幸

編集:プレジデント社

100年に一度の大改革時代を生き延びる

|

ニュービジネスコンサルタント㈱代表取締役社長 梶谷 通稔氏(かじたに・みちとし) 東北芸術工科大学客員教授。早稲田大学卒業後、日本IBM入社。1993(平成5)年、米IBMビジネス・エグゼクティブに就任。「クローズアップ現代」などTV取材・出演多数。著書に『企業進化論』『続・企業進化論』(日刊工業新聞)、『成功者の地頭力パズル』(日経BP社)など多数。 |

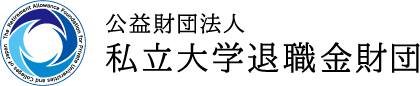

~思考回路を問う、難問・珍問の入社試験

企業の面接試験では、「志望動機は?」「あなたのアピールポイントは?」といったお決まりの質問を受けることもあるで しょう。しかしマイクロソフトをはじめとする米国のIT企業やコンサルティング会社、マスコミ、銀行などでは、受験者の思考回路を判定するための問題が、口頭試問(面接)として出題されています。知識量ではなく、「知っていることをどう活かすか」「知らないことを問われたとき、どう考えるか」を見ているのですね。いわば「地頭力」を問う問題です。

それにしても、これらの企業はなぜ地頭力を問うのでしょうか。それは、目まぐるしく変化する時代にあって、素早く柔軟に、かつ的確に対応できる人材を確保したいからです。先入観にとらわれず、視点や着眼点を変えてあらゆる可能性を追求しようとする力、創造的な発想力、論理的思考過程を見ようとしているのです。

これらの難問を、制限時間があり、しかも人生を左右しかねない緊迫した場面である採用面接で解かせることは、「仮に採用したあと、実務で壁にぶつかったとき、どう対応するか」ということのシミュレーションにもなります。社会では「すぐに回答が出ない」「何が起こるかわからない」といった、変化に対応しなくてはならない場面に遭遇することが常です。知識よりも未知の世界での問題解決能力が不可欠で、そこではあらゆるデータや情報を駆使して、自分なりの仮説を立てながら解決策を導き出していかねばなりません。

米国の採用面接でこうしたパズル形式の問題が増えたのは2000年頃からです。私も10年ほど前にその重要性に着目しました。さらに、こうした試験で問われる地頭は、ビル・ゲイツ氏をはじめ、ユニクロ(ファーストリテイリング)の柳井正氏、ソフトバンクの孫正義氏、京セラの稲盛和夫氏、そして古くは鉄鋼王のアンドリュー・カーネギー氏ら、各界の第一人者の成功要因と深い部分でつながっていることに気づき、『成功者の地頭力パズル』という本を著しました。

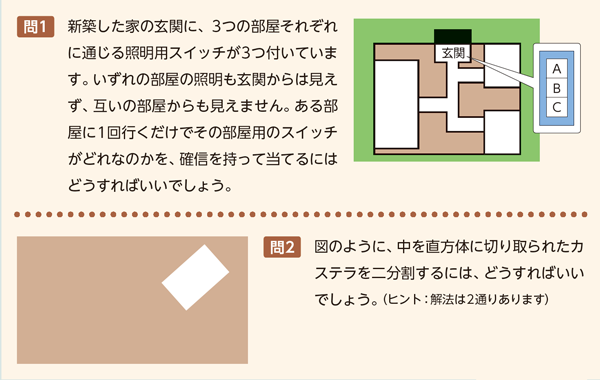

今回は、これら地頭力を問う試験から2問を出題したので、お時間のあるときにトライしてみてください(図表①参照)。

※問題例の解答は、BILANC第14号の23ページに掲載しています。 ![]()

~地頭力の高い人はAIに仕事を奪われない

そもそも「地頭力」とは何でしょうか。辞書には「地頭」の説明として、「大学などでの教育で与えられたのでない、その人本来の頭のよさ。一般に知識の多寡でなく、論理的思考力やコミュニケーション能力などをいう」(デジタル大辞泉、小学館)とあります。私は、「その人に固有のもの」と「人物の基礎となる部分」の両方の力を使って、ユニークな問題を解く頭、未知未体験の領域で問題解決する力、英知を発揮させる力として、地頭力という言葉を使っています。

地頭力の弱い人間は、AI(人工知能)に仕事を取って代わられるリスクが高いといえます。人工知能研究の世界的権威であるレイ・カーツワイル氏は、以前から「2045年にAIが人間の脳を追い越す」と予言していました。彼は、ヒトゲノムの解読にかかる年数を予言し、これを的中させています。そんなわけで彼の予言はいつも注目されているわけですが、最近になって「AIと人間の脳の逆転は2029年に起きる」と、大幅に時期を前倒ししました。それだけAIの進化が加速しているということです。

同時に、100年に一度とされる「第四次産業革命」が世界的な注目を浴びています。この言葉は、2017年1月の世界経済フォーラム(ダボス会議)で、大きな議題の一つにも取り上げられました。IoT(モノのインターネット)とAI、ビッグデータの活用により、産業界に大革命が始まろうとしているからです。

本欄では前回、AIに勝つ人、負ける人の違いについて論じました。AIの台頭で「マニュアル族」や「指示待ち族」はお払い箱になり、生き残れるのは、自ら考え、問題を発見し、解決する力を持った「地頭力」のある人材であると述べました。予測を大幅に上回るAIの進化や第四次産業革命といった、激変する社会で求められるのは、そうした人です。マイクロソフトなどがパズル形式の口頭試問で確保したがっているのは、まさにこうした人材なのです。

~とことん考え抜けば解決策は必ず見つかる

前回、世界の第一人者と呼ばれる人たちにはいくつかの共通点があることを指摘しました。多くの苦難を乗り越えていること。危機感をエネルギーの源泉にしていること。明るく前向きな性格。「才能」よりも「やる気」を重視し、ハングリー精神を大事にしている点、などです。

また、彼らはチャレンジ精神や自分を変えることの大切さにも数多く言及しており、失敗を大いに礼賛しています(図表②参照)。何か新しいことにチャレンジして、最初からうまくいくなどということは虫がよすぎる。失敗は、もうその失敗はしなくて済むという財産になり、次に進める。失敗は成功への過程であり、敗北ではないということです。実際、彼らに失敗礼賛の言葉がやたらに多いのは、彼らほど多く失敗している証で、失敗は、仕事をしている証拠なのです。窮地に陥 り、背水の陣に立たされたとき、人は新しい解決策を見いだすのです。

たとえば、世界で初めてオムロンが切符の自動改札機を開発した例がそうです。試作段階では、切符を改札機に入れると向きがバラバラになり、うまくベルトに乗らず、中で詰まってしまいました。開発陣は悩みに悩んでいましたが、あるときメンバーの1人が釣りをしていると、川中の小岩にぶつかった葉っぱが常に同じ方向を向いて流れていくことに気づきます。それがヒントになり、岩に相当する丸い障害物を途中に設けて、切符がすべて同じ方向を向いてベルトに乗るようにすることができたということです。

常に頭の中で考えていると、何を見 てもヒントにならないかと発想するようになる。困って、考えて考えて考え抜き、ときに視点を変えることで、オムロンのようなひらめきが生まれるのです。発明とはほとんどそういうものです。

「学問なき経験は、経験のない学問よりも勝る」という英国のことわざがあります。困らせられるほどの経験は、学問よりもずっと優れたものだというわけです。これが地頭の素地になり、ひいては人工知能に勝る力となります。地頭力を鍛えるためには、常に考え続け、多くの失敗から学んでいくことが大切なのです

|

○人間は、優れているほど、多くの間違いを犯すものである。優れているほど、多くの新しいことを行おうとするからである。 P.F.ドラッカー(経済学者) ○私は意識改革を進めますが、失敗そのものは責めません。むしろ失敗を恐れて何もしないことのほうが、よくないからです。減点主義より加点主義。私は、トップ自ら失敗して見せてもいいくらいだと思っています。 永守重信(日本電産創業者) ○私は信じられないくらい多くの失敗をしてきました。勇んで開発製造したものの、日本のメーカーに完全に打ちのめされたデジタル腕時計は今でも腕にしています。二度と同じ失敗をしないようにというのではなく、今、ちゃんとリスクを取って挑戦しているかどうか、次第にリスクを取らなくなる自分たちを戒めるためです。ゴードン・ムーア(インテル創業者) ○チャレンジは、当初、失敗して当たりまえ、1勝するために9回失敗する。失敗の経験は身につく学習効果として何ものにも代え難い財産になります。失敗は単なる傷ではなく、そこには次につながる成功の芽が潜んでいるのです。 柳井 正(ユニクロ創立者) |

出典:「企業進化論」(梶谷通稔著、日刊工業新聞社)