学校法人で働く多くの高年齢者が将来も意欲的に働ける環境に(深澤理香氏)

特集企画Date: 2015.12.11

年金の支給開始年齢の引上げ等により、2015(平成27)年4月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(以下、「高年齢者雇用安定法」)が施行され、一般企業だけでなく、国公私立大学においても高年齢者の雇用のための様々な環境整備に取り組んでいます。高年齢者の知識や経験等の活用と生活の安定を図りつつも、組織の活性化や人件費の抑制も考慮する必要があります。

今後、高年齢者の活用によって、私立大学等は大きな財産を手に入れられる可能性があります。18歳人口の減少による私立大学等をめぐる状況が大きく変化する中で、高年齢者の活用、雇用の確保が求められている現状を踏まえ、継続雇用制度について特定社会保険労務士の深澤理香氏にお話を聞きました。

編集:日経BPコンサルティング

|

特定社会保険労務士 深澤 理香氏(ふかざわ・りか) 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士総合研究機構 研究員 東京理科大学大学院理学研究科修士課程(応用物理学専攻)修了後、研究開発職に従事。2004年社会保険労務士資格取得。中小企業の労務管理、個人や行政機関での年金相談の他、社会保険労務士総合研究機構(全国社会保険労務士会連合会)にて労働や社会保障に係る研究テーマに取り組む。 |

学校法人の継続雇用制度の導入状況

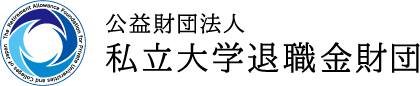

(注)グラフ上の「退職金なし」、「退職金あり(再計算)」、「退職金あり(通算)」は、退職金の計算に使用する在職期間について、定年後の継続雇用期間中は、計算対象外、0年から計算し直すもの、定年前の期間と通算するものを示す。

厚生労働省の2015年度の「高年齢者の雇用状況」によれば、99.4%の企業が高年齢者の雇用確保措置を実施済みであり、この措置の内訳は、継続雇用制度の導入が81.7%、定年年齢の引上げが15.7%、定年制の廃止が2.6%となっています。また、希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.6%(対前年度1.5ポイント増加)になっています。

当財団の「平成27年度退職金等に関する実態調査報告書」によれば、私立大学等の定年年齢は、教員で82.5%、職員で37.6%が65歳以上となっており、高年齢者の雇用確保措置が進んでいるといえます。さらに、高年齢者の用や人材の確保の観点から、定年年齢が65歳以上であっても継続雇用制度を設けている維持会員数は、教員で50.9%、職員で14.4%でした。

維持会員全体では、教員で64.3%、職員で73.3%が継続雇用制度を設けていると回答しています。このうち、約8割は継続雇用期間については退職金算定の対象としないと回答しています。一方、継続雇用期間についても退職金の支給対象としている維持会員のうち、定年前の期間と通算して退職金を支給する会員が教員で22会員、職員で16会員、また、継続雇用期間については定年前の期間と通算しない会員が教員で52会員、職員で50会員ありました。

~—はじめに高年齢者雇用安定法が改正に至った背景を教えてください。

深沢 急速に高齢化が進んだことと、年金の支給開始がどんどん遅くなったことが背景にあります。かつては高齢者だと認識されていた60歳も、今では働き盛りといえるほど元気です。また、高年齢者ならではの知識と経験を生かすためにも、雇用を継続していこうというのが時代の流れです。

高年齢者雇用安定法の改正に関しては、年金の問題と切り離して考えることはできません。従来のように60歳になれば年金が支給されるというわけではないからです。現在は、特別支給という形で、生年月日に応じて60歳台前半から支給されますが、段階的に支給開始年齢は遅くなっていきます。60歳台前半から年金が支給されるのであれば生活できるかもしれませんが、支給開始年齢の引き上げに伴って、少なくとも年金受給開始年齢まで働き続けることができるように高年齢者雇用安定法が改正されたのです。

~新しくなった高年齢者雇用安定法について、具体的に教えてください。

深沢 ポイントとしては、「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」「継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大」「義務違反の企業に対する公表規定の導入」「高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定」という4つがあります。

1つ目の「対象者を限定できる仕組み」というのは、65歳未満の定年を定めている企業において定年後の継続雇用や再雇用を導入する場合の条件のことです。改正前は特定の能力や技能を持った人のみを継続もしくは再雇用の対象にするなどの基準を設けることができました。しかし、今回の制度改定で希望者全員を対象とすることが義務付けられました。

2つ目の「雇用する企業の範囲」とは、定年後の雇用先のことを指します。従来法では自社だけで雇用することになっていたところ、改正後には関連会社も含めて雇用できるようになったのです。これは雇用する側への配慮で、企業側の負担を軽減する狙いがあります。

3つ目の「義務違反の企業に対する公表規定」とは、(勧告を受けたにもかかわらず)法違反をしている企業の実名を公表するとしています。かつてはこのような公表規定を設けても実際に企業名を公表することは多くありませんでしたが、最近では、雇用安定法に限らず未払い残業が多い企業なども公表される傾向にあります。

4つ目の「実施および運用に関する指針」では、企業側が突然負担を強いられるのではなく、段階的に基準を満たしていってほしいといった経過措置が書かれているのが特徴です。老齢年金の支給開始時期も段階的になっていますので、そちらと合わせて取り組んでほしいということになっています。

〇 高年齢者雇用安定法の改正のポイント

1 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

3 義務違反の企業に対する公表規定の導入

4 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定

~積極的に高年齢者雇用に取り組んでいる企業を評価し、支援する制度もあるようですね。

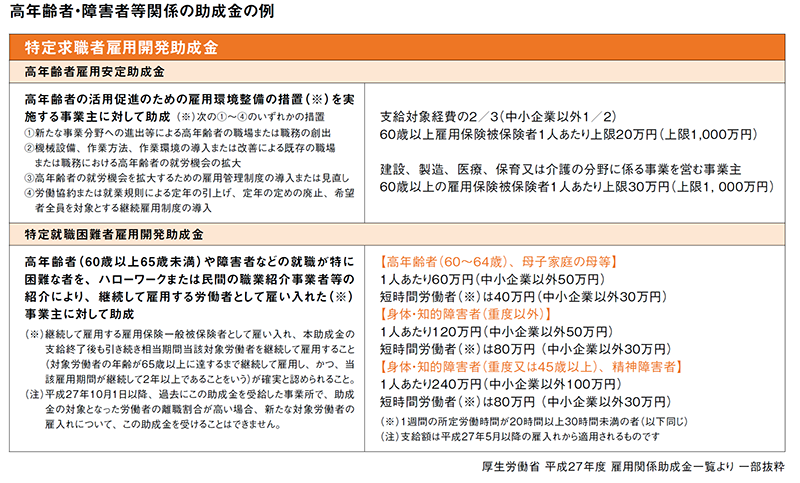

深沢 はい。これは案外知られていないかもしれませんが、高年齢者の雇用継続を就業規則などで設けている企業には、いくつかの助成金制度があります。

例えば、高年齢者雇用安定助成金という制度は、就業規則を変えたりして、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する企業に支給される制度です。1企業で数百万円が支給されることもあります。一方、継続雇用や再雇用によって給料が減額になった労働者に対しても、高年齢雇用継続給付という雇用保険からの給付金が支給されます。給付金が支給されることは企業負担の軽減にも繋がると思います。しかし、これらの助成金制度などは企業側が自ら申請しなければ利用できません。ぜひこれらの制度を活用してほしいと思います。

また、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構には、高齢者雇用問題に精通した社会保険労務士などの専門職人材が、高年齢者雇用アドバイザーとして在籍しています。詳しく知りたい場合は、最寄りの都道府県支部に問い合わせてみるとよいでしょう。最近では、経験とスキルを持つ高年齢者を求人している企業もあります。ハローワーク等では、そのような企業と高年齢者のマッチングをすることもあるようです。

~高年齢者を雇用する場合の賃金体系や評価などの現状はどのようになっているのでしょうか。

深沢 まず、一般企業が高年齢者雇用に対して懸念しているのは、人件費の負担増加です。多くの企業は60歳で定年退職となり、大企業などではその際に、例えば年俸300万円コース、400万円コースというコースを設定して、賃金的に大幅に下げて再雇用することが多いです。この金額は企業によりますが、例えば、年収1000万円以上だったとしても400万円程度に大幅ダウンして再雇用することになります。ただし、大手企業の場合、実際には役職が高かった人ほど職場を去る傾向にあるようです。その際には、親会社から離れて子会社の役職につくなどの措置がとられることもあります。

また、特別な技術や技能を持った人材にはインセンティブを加える場合もあります。例えば、ある光学機器メーカーでは、レンズ磨きの最終工程を行う特殊な技能を持った人がいました。そのように属人的な仕事の場合ならば技能を評価しやすく再雇用もしやすいでしょう。ただ、一概にそれまで高い役職にあった人を再雇用・継続雇用した場合の評価体系を作るのは容易ではありません。

一方、私立大学をみてみますと、私は一般企業とは異なる印象を持っています。大学の場合は教員と職員という立場の異なる労働者がいます。私立大学退職金財団の調査にもあった通り、教員と職員とでは定年年齢や継続雇用の措置なども異なります。教員は65歳で定年しても、大学によっては70歳まで働けたり、特別な業績を挙げている教員の場合は個別に雇用を継続したりすることがあります。

職員については、約半数は定年が60歳で、希望すれば再雇用される再雇用制度を設けているようです。とはいえ、法改正前は再雇用の条件を設けているところが多かったようですが、現在は条件を撤廃しています。再雇用後は、65歳の年度末や誕生月に退職することになるようです。待遇は等級ごとに決められますが、大学職員は行政の俸給表に基づいていることが多いので、地元の自治体の俸給表を参考に再任給を設定しています。

~私立大学では65歳以上の教員も多く、一般企業よりも高年齢者雇用を受け入れやすい土壌にあるように思えますがその点はいかがですか。

深沢 大学などの教育機関は、60歳以上の高年齢者が活躍しやすい職場といえます。むしろ能力の高い人材を再雇用し、その人材の知識や経験を現場で活用できるメリットの方が人件費増のデメリットより大きいととらえる傾向にあるようです。人件費が増えるとはいえ、教員は60歳や65歳に達すると、徐々に担当する授業数を減らすなどして給与をある程度調整することも可能です。私が知る範囲の私立大学でも人件費の負担はさほど感じていないようです。いわゆる建学の精神を継承するためにも、長く働いている高年齢者の存在は貴重です。

とはいえ、高年齢者ばかり雇用していると組織の永続性や成長性に問題が生じますので、若い世代の採用や育成にも注力する必要があるでしょう。そのバランスが大学における雇用のポイントになると思います。

職員の場合も同様です。例えば、民間企業の定年退職者を、ある大学が就職課で採用したところ、学生の就職に対する意識が高まり、就職率が上がったというケースがありました。人件費だけにとらわれず、高年齢者を採用するメリットを考えてみてはいかがでしょうか。

だからといって、定年を撤廃してそのまま雇用し続けることはそう簡単ではありません。教職員ともに優秀な人材だけが必ずしも職場に残るわけではありません。重要なのは、年齢にかかわらず、意欲や能力のある人がいきいきと働き続けられる制度を作ることです。

近年では業務のオンライン化、アウトソーシングなどを進めたり、若年定年制や早期退職制度を導入したりして人件費を削減することも可能です。しかし、そのような制度を作ることで優秀な人材が流出してしまうリスクもあります。そうならないためには、魅力的な定年後の継続雇用制度を構築し、組織として相対的な人件費の抑制を見込んだ対策を考えることが課題になると思います。

~私立大学において継続雇用制度を導入する上で重要な点はありますか。

深沢 教員の場合は、役職がはずれて一教員に戻ることにそれほど抵抗がないと聞きます。教員は教育や研究のプロフェッショナルであるという自覚があるからでしょうか。

むしろ役職や上下関係の変化に抵抗があるのは職員の方々のようです。定年を機にそれまで部下だった人の下で働くことには抵抗があるようです。実際に、職員の継続雇用・再雇用にあたってどうしても役職を外すことができずに困っているという話を聞いたこともあります。そのような状況に配慮して、65歳まで役職付きのまま、給料も据え置きで雇用せざるを得ないという学校法人もありました。

しかし、本来定年の年齢に達するような人たちには、自分のことよりも、若い人たちを育て、将来につなげることを大切にしてほしいと思います。これからの大学経営や魅力的な大学づくりのためには若い人たちの力も大切です。若手の職員が意見を述べやすく、世代を超えた人材交流を通じて成長できるような職場づくりが求められるでしょう。

そのためには30代、40代の中堅世代の人たちの意識改革も大切です。一般企業の場合は、40歳から50代後半くらいの時期にライフプランセミナーや役職研修などを通して、セカンドライフを考えることを促しています。ある程度の年齢になると、若手の育成についての研修を受けてもらうなどして、自然に次世代に譲るという意識を根付かせることも重要です。そのような機会を大学でも持つようにすると、組織として活性化するのではないかと思います。

~経済的な不安から辞められないという人も多いと思うのですが、退職金のシミュレーションと合わせてライフプランを考えるような機会があるといいのかもしれませんね。

深沢 退職金と年金はセカンドライフプランにおいてとても重要なものです。年金については「ねんきん定期便」で支給額を知ることができますから、その後の生活設計に役立つと思います。

また、私立大学では2015年10月から年金の仕組みが変わり、公務員と私立大学のそれぞれに存在した共済年金が一般企業と同じ厚生年金に一元化されることとなりました。年金に対する不安がある方のためにも、セカンドライフの設計に組織として早めに取り組むようにすると、後進に譲る文化も生まれてくるかもしれません。

~最後に、社会保険労務士のお立場から、読者に向けたメッセージをお願いします。

一般企業に比べて、私立大学は助成金などの制度活用に対してそれほど積極的ではない印象があります。これらの助成金制度は資金以外のメリットもあります。

近年、育児や介護、外国人、障害者の雇用に対する助成金も多く、それらに積極的に取り組む組織についてはダイバーシティ・マネジメントに積極的であるとアピールすることにもなるのです。少子化が進む日本では、そのような面で大学の魅力を伝えることも大切ですので、ぜひ積極的に利用してほしいと思います。

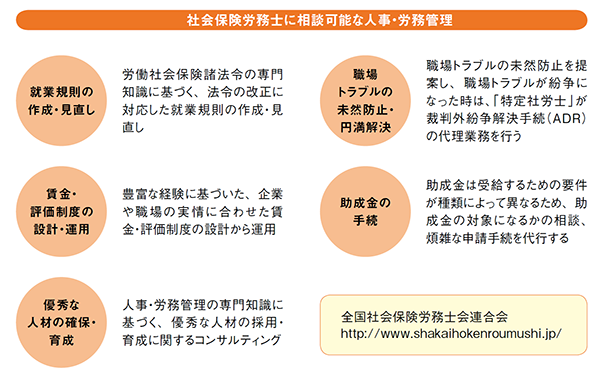

我々のような社会保険労務士は、適切な労務管理を通して快適な職場づくりのサポートや助成金の活用方法のご提案、煩雑な書類作成及び申請も可能です。気軽にご相談いただければと思います。