教育現場に変革をもたらす「IoT」の可能性(家入龍太氏)

復習講座Date: 2017.07.25

「Internet of Things」(モノのインターネット)、略して「IoT」は、簡単にいえば「ITでネットワーク化したスマート社会システム」を意味する。近年ではスマートフォンで家電製品を操作できるようになるなど、日常生活のあり方が大きく変わっているが、大学を舞台に考えた場合、IoTはどのような可能性を切り開くのだろうか。

構成:野澤正毅

撮影:石橋素幸

編集:プレジデント社

※広報誌BILANC vol.13に掲載

|

建設ITジャーナリスト 家入 龍太氏(いえいり・りょうた) 株式会社イエイリ・ラボ代表取締役、関西大学非常勤講師。BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)や3次元CAD、情報化施工などの最新技術の導入により、生産性向上、地球環境保全、国際化といった、建設業界が抱える経営課題を解決するための情報を発信し続ける。公式サイト「建設ITワールド」を毎日更新中。 |

~IoTを導入したら大幅な節電が可能に

私は長年ジャーナリストとしてIT業界の動向をウォッチしてきました。IT技術は日進月歩なので、新しいIT用語もどんどん登場し、世の中に広がっていきます。最近、よく耳にするようになった「IoT」も、そんなIT用語の一つです。ここではIoTが教育現場でどう使われているのか、教育現場をどう変えていくのかといったことを、私なりの展望を踏まえてご説明しましょう。

IoTの一般的なモデルは、建設設備、交通システムといった社会システムを、コンピュータで管理・運用するというもの。データは、基本的にネットを介してやり取りします。社会システムの「リアル」のデータをコンピュータに送り、コンピュータの中に「バーチャル」の社会システムを構築します。それをベースに、社会システムをどのように管理・運用すればいいのかをコンピュータに認識させ、社会システムをコントロールさせるわけです。

代表的なIoTとしては、コンピュータが建築物を管理・運用するBEMS(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)が挙げられるでしょう。室内の人感センサーを使って、誰もいない時に自動的に照明や空調を切ったり、温度センサーを使って、快適な室温になるように自動調節したりするというものです。

BEMSは企業や官公庁だけでなく、すでに多くの学校で採用されています。たとえば東京大学は、数多くの研究施設・設備を保有しているため、「東京でもっとも電力を消費する教育機関」であると、まことしやかにいわれます。そんな東京大学でも、BEMSを導入した施設では大幅に節電できたそうです。

大学には机やイス、パソコン、実験器具・試料など、膨大な数と種類の備品がありますが、それらの管理もIoTなら簡単。それぞれにICタグを取り付け、学内の各部屋にセンサーを設置することで、いつ購入した備品が、学内のどこに、何点保管されているかを常時チェックできるのです。

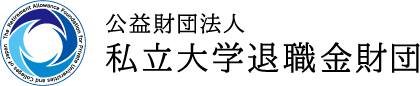

国内の大学で現在、最先端のIoTを取り入れているのが、2017年4月に開設された東洋大学情報連携学部(INIAD)です。キャンパスの2000カ所以上にセンサーを設置し、自走式のさまざまなロボットが施設内を自由に動き回れるように設計されています。校内のモノや人の位置情報を、ICタグを使ってリアルタイムで取得し、入退室管理や授業の出欠確認、部屋ごとの空調・照明などのエネルギー制御が行えるそうです。

同学部は文系・理系・芸術系にまたがってITの実用研究を目指しているという点も特徴。学生にIoTの機能を実際に体験してもらいながら、学んでもらおうという狙いもあります。

~学校経営を助ける「知のIoT」の可能性

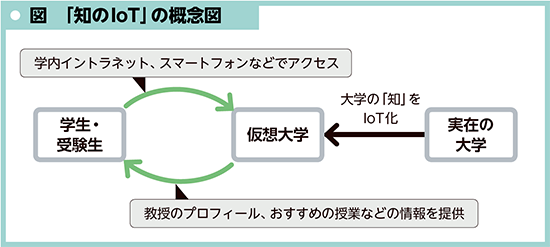

このようにIoTはハード面での普及が先行していますが、今後はソフト面での普及も進むと見られています。とりわけ教育現場ではソフト面で活用の余地が大きいと、私は見ています。大学は教員や学生の研究成果をはじめ、さまざまな知的財産を蓄積しています。それらがインターネットに接続したソフトモデルを仮に「知のIoT」と名付けて、どんなことが可能になるのか考えてみましょう(図参照)。

まず「知のIoT」は、教職員や学生を対象とした学内向けサービスと、広報・宣伝活動やリクルート活動といった学外向けサービスの2つに大きく分けられるでしょう。いずれも学校経営に大きく寄与します。

学内向けサービスとしては、こんなアイデアが浮かびます。アンケートで全学生に進路希望を聞き、データを収集・分析して、カリキュラム編成のヒントを得るのです。進路希望などはIoT化していつでも更新できるようにすれば、常に学生のニーズに合わせた講座を展開することができるでしょう。

進路希望に合わせて、各学生に「おすすめの講座」をメールマガジンで配信するといったサービスも考えられます。最近はインターネット通販で、購入・閲覧履歴をもとに「おすすめの商品」が表示されるサービスが当たり前になっています。それと同じことを、学生に提示するのです。思わぬところから興味・関心のある授業科目やゼミのテーマが見つかり、学生と教授のマッチング精度を高めることができるでしょう。

~受験生にもわかりやすく大学の魅力を可視化する

学外向けサービスとしては、シラバス(講義概要)のIoT化が有用だと思います。現在、大学の多くが受験生に向け、ホームページ上でシラバスを公開していますが、高校生が読むものとしては、抽象的だったり、専門的すぎたりして、わかりにくいものも少なくありません。

そこでシラバスをIoTでデータベース化します。たとえば教授のプロフィールに、「性格」「愛読書」「趣味」といった、学術以外の項目を加え、大学ホームページで検索できるようにします。こうすれば、教授の魅力が伝わりやすくなりますし、より身近な存在となって、「この先生のもとで学びたい」と思わせることもできるでしょう。講座の研究内容をキーワード検索できるようにすれば、インターネットでも調べやすくなるので、研究に関心のある学生や受験生、企業などからのアクセスも増えると思います。いわば、大学の魅力の可視化です。

ところで、「IoTは多額の設備投資が必要では?」と、心配する大学関係者もいるでしょう。しかしシラバスのデータベース化を例に挙げれば、専任担当者を置いて、記入フォーマットの統一や情報更新などを図る必要はあるものの、情報システムをリニューアルするだけなので、大した費用はかかりません。しかもそうした作業は外部に委託するよりも、大学や教授のことを熟知した学内のスタッフが行ったほうが効率的だし、より良いものを引き出せるはずです。

大学は「知の宝庫」ですが、いまはその価値を十分に生かせているとはいえません。私は「知のIoT」こそ、大学の隠れた価値を再発見・再確認するうえで必要なことだと考えています。