「勝てる職員」を育成する(高橋史郎氏)

私大等の今を聞くDate: 2018.03.26

構成:野澤正毅

撮影:加々美義人

編集:プレジデント社

※広報誌BILANC vol.15、vol.16に掲載

|

一般社団法人大学行政管理学会副会長 高橋 史郎氏(たかはし・しろう) これまでアラスカ大学国際交流課職員、早稲田大学留学センター事務長、北京・上海教育研究センター所長などを経て、2015 年より早稲田大学国際教養学部事務長。105 カ国250以上の大学を訪問し、著書に『世界の大学 知をめぐる巡礼の旅』(丸善)、分担執筆に『私立大学マネジメント』(東信堂)などがある。 |

~制度的に裏付けられた大学職員の能力開発の義務化

2017(平成29)年は、大学職員にとって大きな意味を持つ出来事がありました。大学設置基準が見直され、教員と職員の協働が制度的にも裏付けられるとともにSD(スタッフ・ディベロップメント)、すなわち大学職員の能力開発が義務づけられたのです。大学行政管理学会でも、教職協働やプロとしての大学職員の養成を自明のこととして提唱してきましたが、制度上も職員が教員とともに大学経営を支える二本柱として、明確に位置づけられたことには意味があります。

SDが重視される背景としては、大学を取り巻く経営環境が厳しくなっていることが挙げられるでしょう。18歳人口の減少に歯止めがかからない一方で、大学の国際競争も激化しています。日本の大学もグローバルな指標の中で評価にさらされる時代になりました。こうした状況を背景として、文部科学省は大学の競争力を高めるため、大学の運営を担う職員の能力強化に本腰を入れることにしたわけです。少子化が進むなか、焦眉の急は大学の財政基盤の安定。学費の値上げに頼るだけではなく、経営効率化も待ったなしで進めなければなりません。大学の運営は職員の力量によって大きく左右されると言っても、過言ではないでしょう。

~教員と職員の協働がよりよい大学環境を整備する

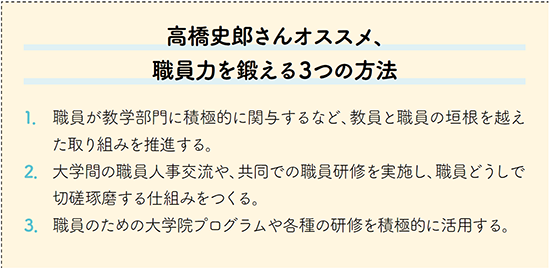

大学の競争力を高めるには、教員と職員が共通のミッションに向かって、協働しなければなりません。従来、教育研究部門は教員、運営管理部門は職員が管轄し、棲み分けをしてきました。しかし、協働するには、教員と職員が垣根を越えて協働し、明確な共通の目的を共有することが必要です。それがSDにもつながります。職員もミッションづくりの段階から参画するべきでしょう。

例えば、私が勤務する早稲田大学では、中長期計画「Waseda Vision 150」を策定する際、多くの職員が参画して検討しました。今後、教員と職員の垣根を越えた連携協力の重要性が高まるでしょう。職員が学部長補佐に就任し、教授会メンバーとして学部運営を担っている大学もあります。

教職協働は国公立大学にも、私立大学にも求められますが、現時点では私立大学の方が教員と職員の連携および協働が進んでいるという印象があります。また、SDの分野においても私立大学は先行して制度を整備して来ました。とりわけ、大学運営を長期に担うプロパー職員には、幅広い職務経験を積ませるべきでしょう。例えば、ジョブローテーションによって、法人運営部門だけでなく教学部門もバランスよく担当させ、両部門の理解を深めることが、教員との協働に役立ちます。

経験の幅を広げる方法として、外部研修も有効です。早稲田大学は、他大学から職員の研修出向を引き受けたり、他機関や他組織に職員を出向させたりしています。本学以外にも大学間で職員交流を行っているところもあります。さらに早稲田大学は、複数の大学と新入職員などの共同研修も行っており、お互いに切磋琢磨しています。大学行政管理学会でも年間100 回程度に及ぶ地区別、テーマ別研究会を開催していますし、日本私立大学連盟等の私学団体でも研修プログラムを実施しているので、これらを活用していただくのも一考かと思います。また、職員を主たる対象とした大学運営を学ぶ大学院もあり、新入職員全員をそこで学ばせている大学もあります。

適材適所の「職員配置」術

~ダイバーシティへの対応が国際競争を生き残るカギ

大学職員の仕事は近年、大きく変容しています。これまで職員の主な仕事は、入試から始まって、学生が卒業に至るまでの教学や学生支援に関連する業務、学校法人の基盤を担う法人運営業務などがありました。特に入試及び学生募集に関連する業務は収益へのインパクトが大きく、大学経営にとって重要な業務でした。一方、大学に対するさまざまなニーズが高度化するに伴って、職員の職務も幅広くなっています。

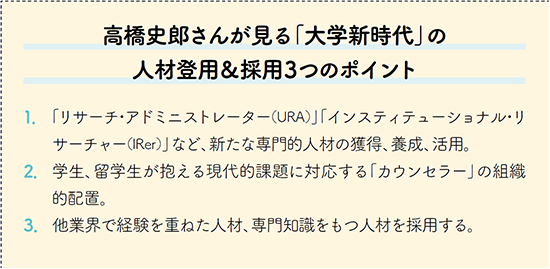

大学職員の職種として最近、重視されるようになったのが、研究事業の経営管理を行う「リサーチ・アドミニストレーター(URA)」です。大学への補助金で増えている競争的資金(コンペ方式で配分される研究資金)を獲得するため研究プロジェクトを企画するのもURAの大きな仕事です。

インスティテューショナル・リサーチャー、略してIRer(アイアーラー)と呼ばれる専門職も注目株。大学の組織や教育研究等に関する情報を収集・分析することで、学内の意思決定や改善活動、教育研究の質保証に貢献する仕事です。

既存の職種のなかで業務範囲が目に見えて広がっているのがカウンセラーです。以前に比べると、学習障害や発達障害、LGBTや留学時の異文化適応など学生の抱える悩みも多様化しています。背景には、「ダイバーシティ」の社会への浸透があります。とりわけ、大学は教育研究機関として、社会の新しい動きをいち早く取り入れなければなりません。

ダイバーシティへの対応は、大学のグローバル化にも不可欠です。学習障害、発達障害、LGBTなど現代的課題を抱えた学生もどんどん留学で受け入れ、派遣する時代になっています。カウンセラーを組織的に配置しきめ細かくサポートすることが求められています。そうした体制を整えなければ、世界から選ばれる大学にはなれないからです。また、法務などの危機管理業務も、大学の経営管理のなかで大きくウエイトが高まっている領域です。

~組織の活性化に役立つ中途採用の拡大

多くの大学では、専門性の高い新しい仕事が急増しているため、即戦力となる職員を外部から登用するケースが増えています。早稲田大学でも、分野によっては中途採用の割合が急増中。一方、経営効率化のため、一部の業務は学外に業務委託し、企画力を求められるような仕事に専任職員の業務範囲を絞り込んでいます。教育研究の先進的な取り組みとコスト( 経営的なインパクト)のバランスをとるのが職員の力量となるわけです。

大学職員の資質としては、「業務についての専門性」「教育への高い関心」が挙げられますが、私は「総合的な人間力」が最も重要と考えています。今後、学生を社会に通用する人材に育て、送り出すという「出口戦略」が重みを増すでしょう。戦略を進めるにはまず、職員が社会適応能力を備えなければなりません。また、大学の経営環境が厳しくなるなか、職員には、企業組織に劣らない経営管理能力も要求されます。職員の人間力を高めるには、外部研修などのほか、中途採用の拡大も有効だと考えています。早稲田大学の中途採用の人材は、金融機関出身で財務・経理を担当したり、旅行会社からの転職で留学関連の業務を担当したりするなど、バラエティに富み、プロパー職員にも刺激を与え、組織の活性化に大いに役立っています。